在3003新葡官方网站药学院,有这样三对教师夫妇:耿一丁与宫益霞、陈晓义与胡丽娜、李进京与杜永红。他们既是讲台上并肩育人的师者,也是实验室里携手攻坚的科研伙伴,更是生活中相濡以沫的伴侣。他们的故事不仅展现了药学领域的专业深耕,更诠释了教育、科研与爱情交织的独特浪漫——在共同追求中成就彼此,在协作共生中书写人生。

教学:讲台上的默契与传承

三尺讲台上,三对夫妇以不同的方式演绎着教学的智慧。

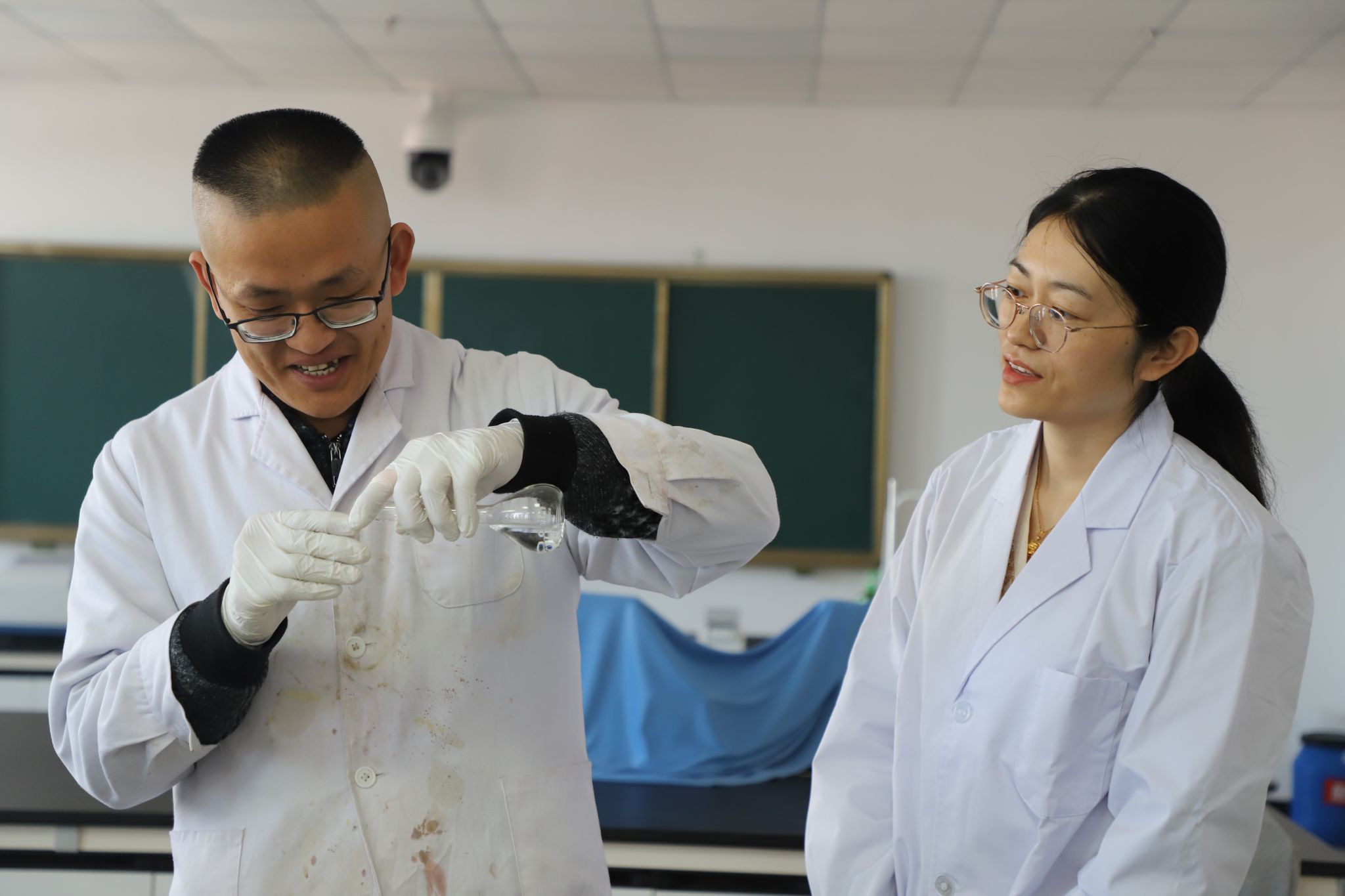

耿一丁与宫益霞的课堂是“个性”与“均衡”的完美融合。耿一丁推崇“以学生为中心”,鼓励学生根据兴趣设计实验方案;宫益霞则注重“以心育心教育”,常在课后与学生谈心,疏导心理压力。两人共同指导的研究生回忆:“耿老师教我们如何设计分子结构,宫老师则带我们分析活性数据。他们互补的教学风格让我们既敢创新、又懂严谨。”

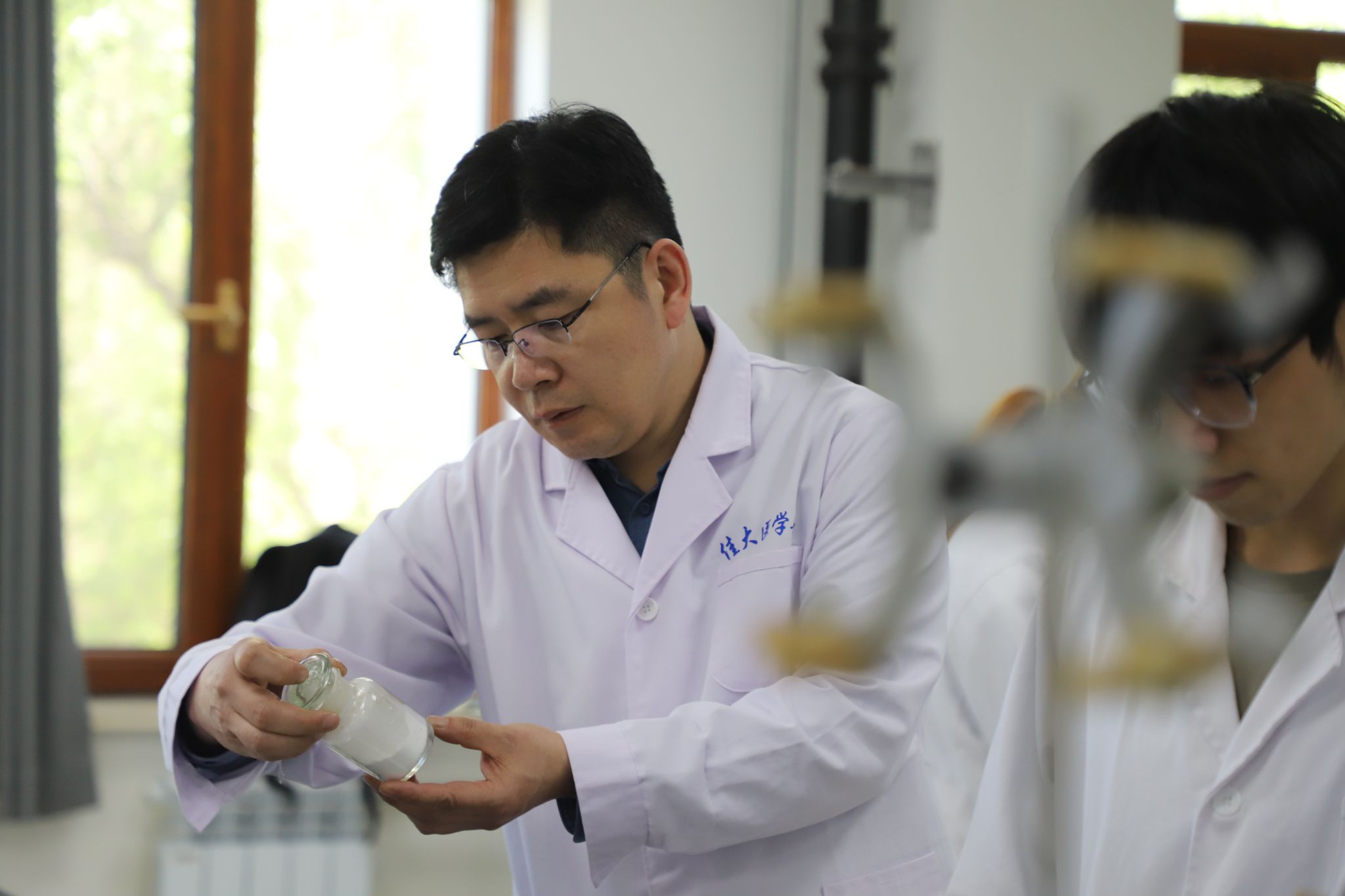

陈晓义与胡丽娜的课堂充满跨学科的火花。一次《维生素检测》课程中,陈晓义从材料学角度解析仪器原理,胡丽娜则结合食品保存案例讲解实验条件。学生们笑称:“这像一场‘科学辩论赛’,但最后总能拼出完整的知识拼图。”

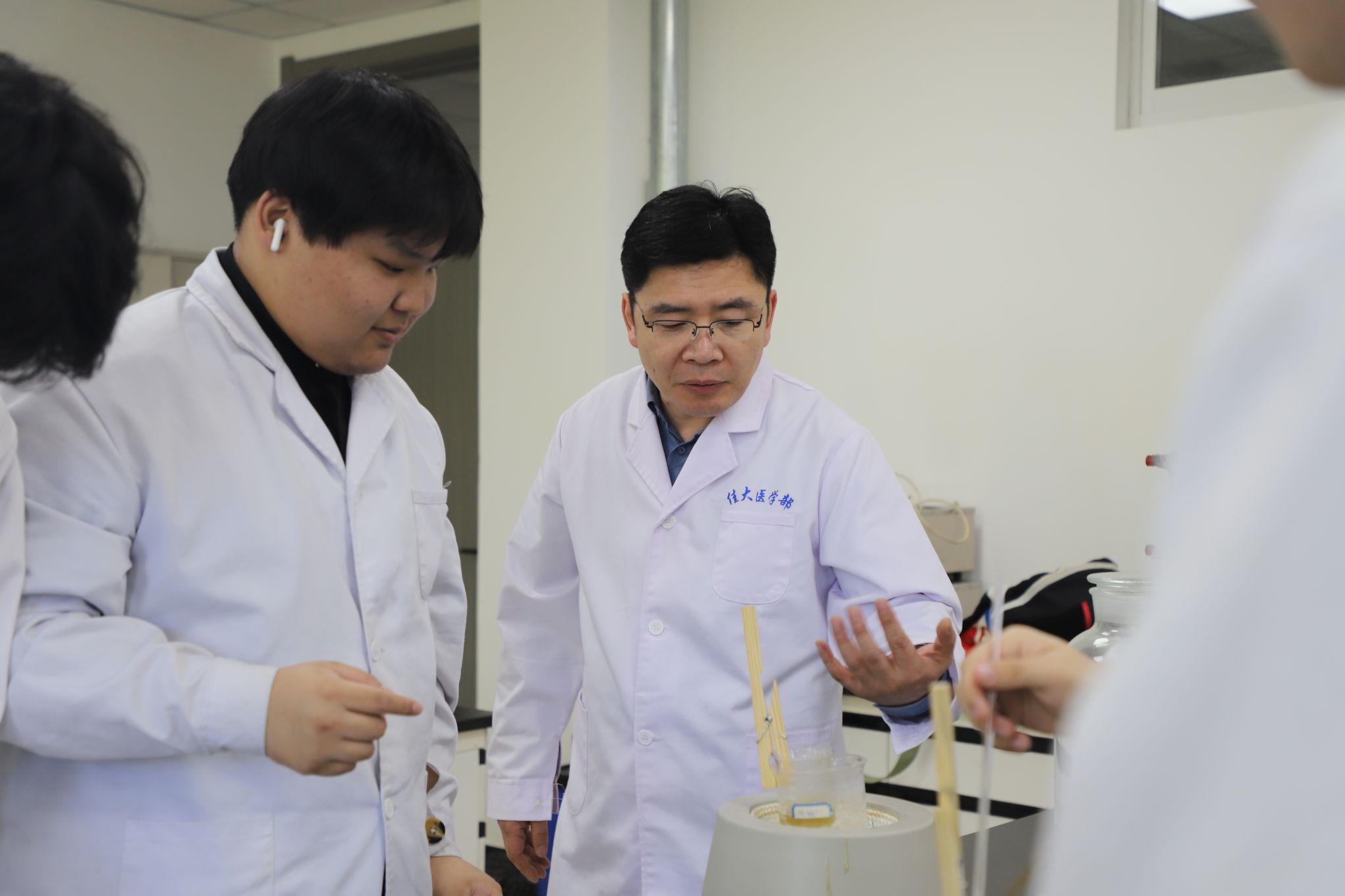

李进京与杜永红的组合则更具反差萌。李进京深耕药物合成,板书如分子式般工整;杜永红因转行药学,常以“新手视角”提问,反而让学生更易理解难点。一名学生感慨:“李老师的严谨加上杜老师的‘小白式’提问,让复杂工艺变得生动。”

科研:实验室里的“1+1>2”

科研战场上,夫妇的协作是理性与感性的交响曲。

耿一丁与宫益霞的实验室总弥漫着争论声。耿一丁擅长小分子药物设计,宫益霞精于活性验证。一次抗癌药物研发中,耿一丁的合成路线屡屡失败,宫益霞通过结构表征发现中间体不稳定,提议调整反应温度。最终,这对“流程搭档”不仅攻克了难题,还以共同作者发表了一篇中科院2区论文。

陈晓义与胡丽娜的科研像一场“跨界实验”。陈晓义开发仿生变色材料,胡丽娜则研究食品细菌检测。某次讨论中,胡丽娜提到“天然色素抑菌性”,启发了陈晓义将材料用于食品包装抗菌涂层,成功申请国家发明专利。陈晓义笑言:“我们的合作像炒菜,她提供食材,我负责掌勺。”

李进京与杜永红的故事则带着励志色彩。李进京主导药物工艺优化,杜永红负责实验室管理。学生打趣道:杜老师是团队的后勤部长,没有她,李老师的合成反应都得“饿肚子”。

爱情:从“同路人”到“人生合伙人”

他们的爱情,始于学术理想,成于生活烟火。

耿一丁与宫益霞在研究生实验室结缘。一次深夜实验中,宫益霞不慎打翻试剂,耿一丁一边帮她处理、一边打趣:“看来我俩得绑定合作,才能减少事故率。”如今,他们的浪漫藏在细节里——宫益霞的办公桌上总放着耿一丁写的《实验安全备忘录》,而耿一丁的课件扉页总印着宫益霞设计的分子结构图。

陈晓义与胡丽娜的恋爱像一场“慢发酵”。大学时期,陈晓义总在图书馆为胡丽娜占座,两人从《材料力学》聊到《食品化学》。如今,他们坚持周末不谈工作,但在厨房里,陈晓义搅拌着汤锅时,仍会下意识分析流体力学:“这汤的黏度,得用非牛顿模型解释……”

李进京与杜永红的故事则是“逆袭剧本”。杜永红从外语转行药学,李进京陪她熬夜啃《有机化学》,笔记上写满批注。拿到证书那天,杜永红在实验室黑板上画了一个巨大的分子式,中间藏着“谢谢李老师”。学生们起哄:“这波狗粮,我们含泪吃下!”

协作哲学:夫妻搭档的独特优势

三对夫妇的协作智慧,既有共性、亦存差异。

信任与默契是共性关键词。耿一丁与宫益霞按药物研发流程“无缝接力”;陈晓义与胡丽娜以“专业距离”保持理性;李进京与杜永红则因“跨界背景”明确分工。

差异在于风格。耿一丁夫妇像“齿轮咬合”,追求流程完美;陈晓义夫妇似“化学键”,既独立、又联结;李进京夫妇则是“催化剂”,用差异激活潜能。

建议也各具特色。耿一丁夫妇强调“厚积薄发”;陈晓义夫妇主张“保留独立空间”;李进京夫妇则笑言:“吵架别过夜,科研可以等,感情不能凉。”

在学生眼中,他们是“行走的教科书”。一名研究生描述耿一丁夫妇同堂授课的场景:“耿老师写板书时,宫老师会突然插话‘这个结构的电子云分布有问题’,然后两人现场演算,最后异口同声:懂了吗?” 同事则感慨他们的效率。药学院张教授说:“普通团队开会三个小时,他们半小时就能拍板。毕竟回家还能接着聊!”而最暖心的评价来自杜永红的学生:“有次实验失败,李老师板着脸训人,杜老师悄悄塞给我们巧克力说‘吃饱了才有力气改方案’。原来,严师和慈母真的可以是一家人。”

药学伉俪的故事是理性与温情的合奏。他们以讲台为媒、以实验室为舟,在探索科学真理的航程中,也抵达了爱情的彼岸。正如学生所言:“最好的爱情,是让彼此成为更卓越的学者,更完整的人。”而他们的双重浪漫,正为药学领域注入更多温度与可能——在分子与试剂的冰冷符号之外,还有携手同行的热望与人间烟火的永恒诗意。

(宣传部 李春阳)